庆阳融媒记者 徐雅荷

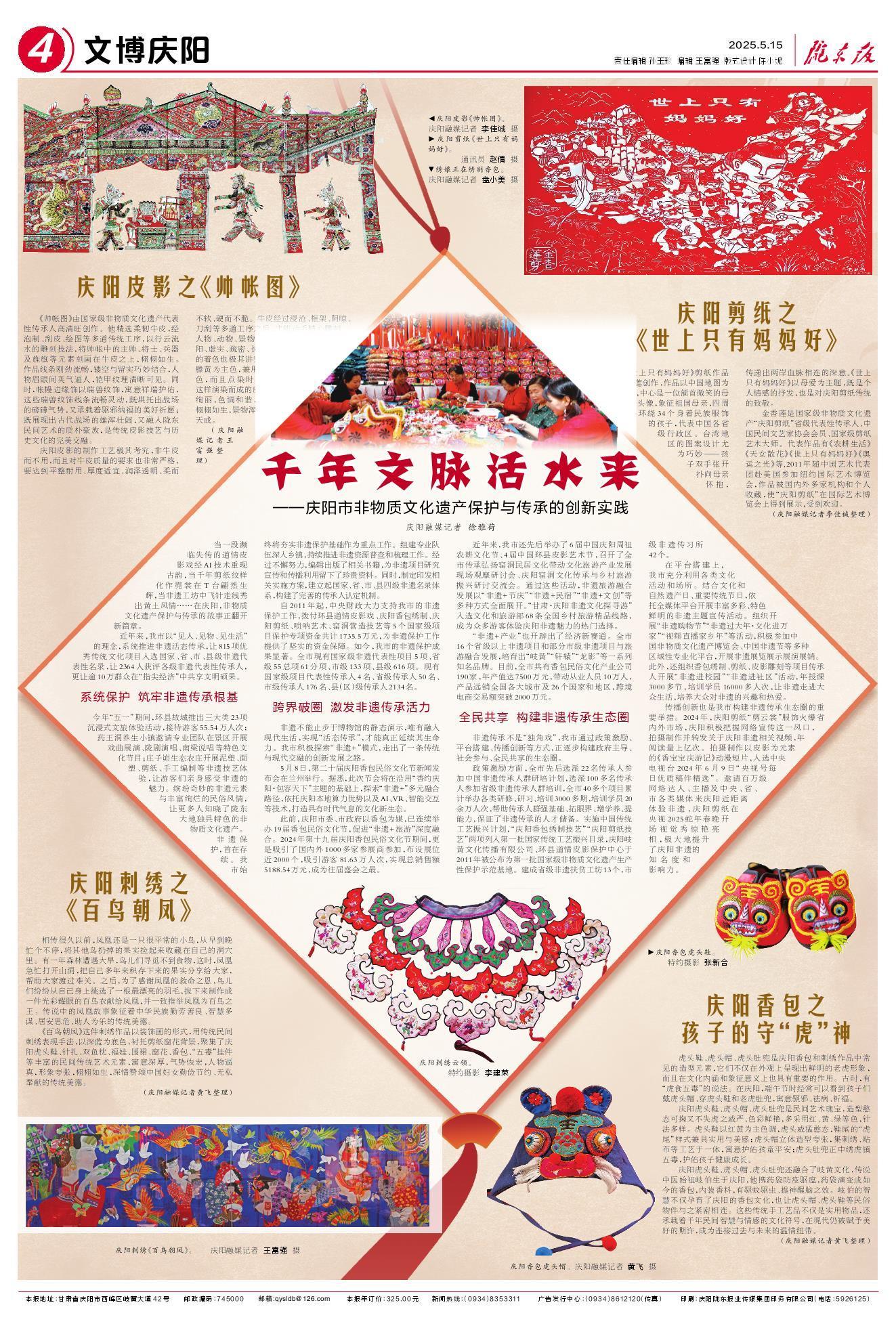

当一段濒临失传的道情皮影戏经AI技术重现古韵,当千年剪纸纹样化作霓裳在T台翩然生辉,当非遗工坊中飞针走线秀出黄土风情……在庆阳,非物质文化遗产保护与传承的故事正翻开新篇章。

近年来,我市以“见人、见物、见生活”的理念,系统推进非遗活态传承,让815项优秀传统文化项目入选国家、省、市、县级非遗代表性名录,让2364人获评各级非遗代表性传承人,更让逾10万群众在“指尖经济”中共享文明硕果。

系统保护 筑牢非遗传承根基

今年“五一”期间,环县故城推出三大类23项沉浸式文旅体验活动,接待游客55.54万人次;药王洞养生小镇邀请专业团队在景区开展戏曲展演、陇剧演唱、南梁说唱等特色文化节目;庄子峁生态农庄开展泥塑、面塑、剪纸、手工编制等非遗技艺体验,让游客们亲身感受非遗的魅力。缤纷奇妙的非遗元素与丰富绚烂的民俗风情,让更多人知晓了陇东大地独具特色的非物质文化遗产。

非遗保护,首在存续。我市始终将夯实非遗保护基础作为重点工作。组建专业队伍深入乡镇,持续推进非遗资源普查和梳理工作。经过不懈努力,编辑出版了相关书籍,为非遗项目研究宣传和传播利用留下了珍贵资料。同时,制定印发相关实施方案,建立起国家、省、市、县四级非遗名录体系,构建了完善的传承人认定机制。

自2011年起,中央财政大力支持我市的非遗保护工作,拨付环县道情皮影戏、庆阳香包绣制、庆阳剪纸、唢呐艺术、窑洞营造技艺等5个国家级项目保护专项资金共计1735.5万元,为非遗保护工作提供了坚实的资金保障。如今,我市的非遗保护成果显著。全市现有国家级非遗代表性项目5项、省级55总项61分项、市级133项、县级616项。现有国家级项目代表性传承人4名、省级传承人50名、市级传承人176名、县(区)级传承人2134名。

跨界破圈 激发非遗传承活力

非遗不能止步于博物馆的静态演示,唯有融入现代生活,实现“活态传承”,才能真正延续其生命力。我市积极探索“非遗+”模式,走出了一条传统与现代交融的创新发展之路。

5月8日,第二十届庆阳香包民俗文化节新闻发布会在兰州举行。据悉,此次节会将在沿用“香约庆阳·包容天下”主题的基础上,探索“非遗+”多元融合路径,依托庆阳本地算力优势以及AI、VR、智能交互等技术,打造具有时代气息的文化新生态。

此前,庆阳市委、市政府以香包为媒,已连续举办19届香包民俗文化节,促进“非遗+旅游”深度融合。2024年第十九届庆阳香包民俗文化节期间,更是吸引了国内外1000多家参展商参加,布设展位近2000个,吸引游客81.63万人次,实现总销售额5188.54万元,成为往届盛会之最。

近年来,我市还先后举办了6届中国庆阳周祖农耕文化节、4届中国环县皮影艺术节,召开了全市传承弘扬窑洞民居文化带动文化旅游产业发展现场观摩研讨会、庆阳窑洞文化传承与乡村旅游振兴研讨交流会。通过这些活动,非遗旅游融合发展以“非遗+节庆”“非遗+民宿”“非遗+文创”等多种方式全面展开。“甘肃·庆阳非遗文化探寻游”入选文化和旅游部68条全国乡村旅游精品线路,成为众多游客体验庆阳非遗魅力的热门选择。

“非遗+产业”也开辟出了经济新赛道。全市16个省级以上非遗项目和部分市级非遗项目与旅游融合发展,培育出“岐黄”“轩辕”“龙影”等一系列知名品牌。目前,全市共有香包民俗文化产业公司190家,年产值达7500万元,带动从业人员10万人,产品远销全国各大城市及26个国家和地区,跨境电商交易额突破2000万元。

全民共享 构建非遗传承生态圈

非遗传承不是“独角戏”,我市通过政策激励、平台搭建、传播创新等方式,正逐步构建政府主导、社会参与、全民共享的生态圈。

政策激励方面,全市先后选派22名传承人参加中国非遗传承人群研培计划,选派100多名传承人参加省级非遗传承人群培训,全市40多个项目累计举办各类研修、研习、培训3000多期,培训学员20余万人次,帮助传承人群强基础、拓眼界、增学养、提能力,保证了非遗传承的人才储备。实施中国传统工艺振兴计划,“庆阳香包绣制技艺”“庆阳剪纸技艺”两项列入第一批国家传统工艺振兴目录,庆阳岐黄文化传播有限公司、环县道情皮影保护中心于2011年被公布为第一批国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地。建成省级非遗扶贫工坊13个,市级非遗传习所42个。

在平台搭建上,我市充分利用各类文化活动和场所。结合文化和自然遗产日、重要传统节日,依托全媒体平台开展丰富多彩、特色鲜明的非遗主题宣传活动。组织开展“非遗购物节”“非遗过大年·文化进万家”“视频直播家乡年”等活动,积极参加中国非物质文化遗产博览会、中国非遗节等多种区域性专业化平台,开展非遗展览展示展演展销。此外,还组织香包绣制、剪纸、皮影雕刻等项目传承人开展“非遗进校园”“非遗进社区”活动,年授课3000多节,培训学员16000多人次,让非遗走进大众生活,培养大众对非遗的兴趣和热爱。

传播创新也是我市构建非遗传承生态圈的重要举措。2024年,庆阳剪纸“剪云裳”服饰火爆省内外市场,庆阳积极把握网络宣传这一风口,拍摄制作并转发关于庆阳非遗相关视频,年阅读量上亿次。拍摄制作以皮影为元素的《香宝宝庆游记》动漫短片,入选中央电视台2024年6月9日“央视号每日优质稿件精选”。邀请百万级网络达人、主播及中央、省、市各类媒体来庆阳近距离体验非遗,庆阳剪纸在央视2025蛇年春晚开场视觉秀惊艳亮相,极大地提升了庆阳非遗的知名度和影响力。