文/图 本报记者 路世玲 徐雅荷

在人们的印象中,黑木耳这种菌类植物应该栽培在阴暗潮湿的环境里,可华池县城壕镇却大胆尝试,将黑木耳“搬”出温室,在400亩光伏板下的空地试种了460万袋,喜获成功,有效探出了一条绿色致富之路。

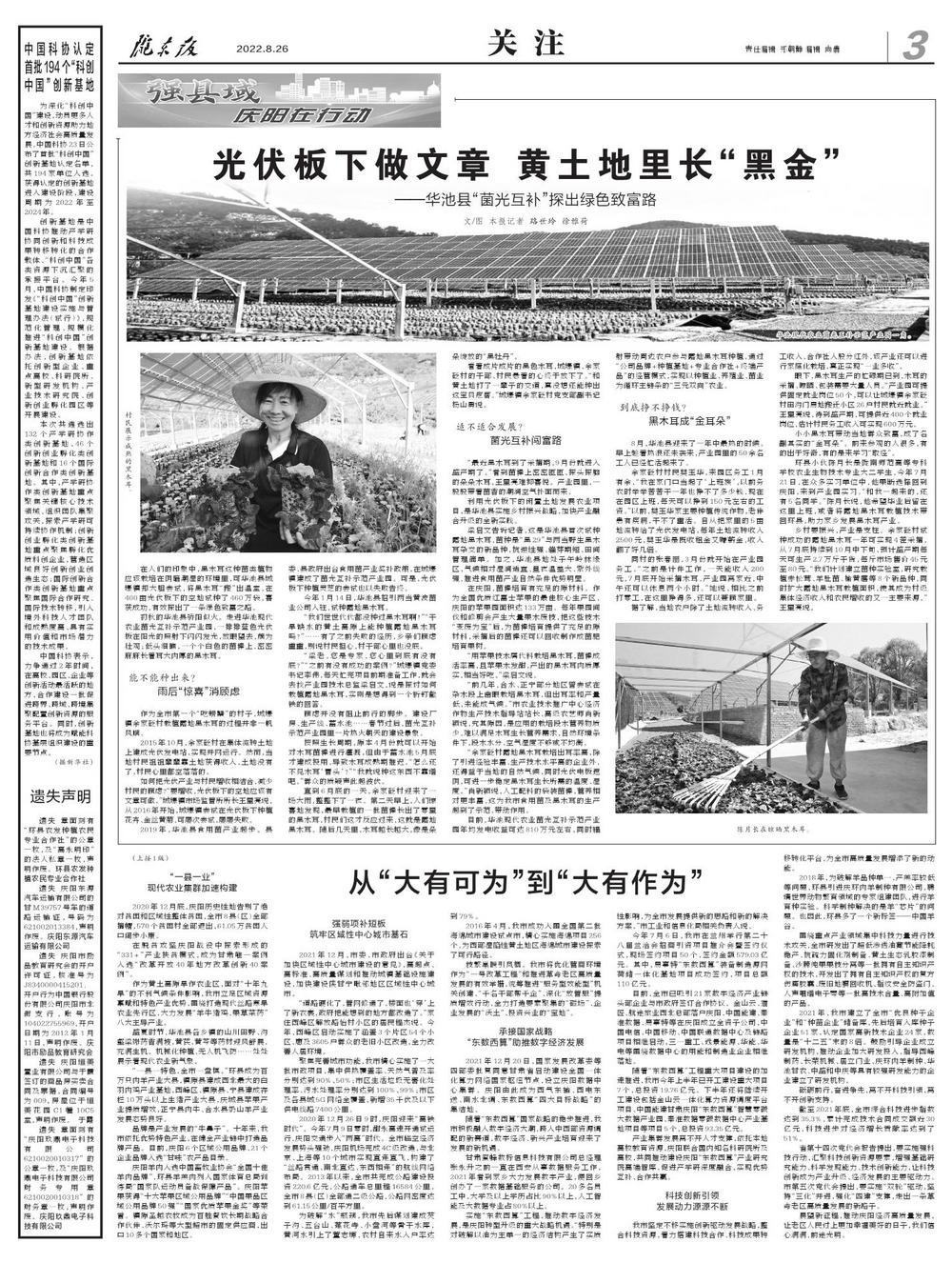

初秋的华池县骄阳似火。走进华池现代农业菌光互补示范产业园,一排排蓝色光伏板在阳光的照射下闪闪发光,放眼望去,颇为壮观;低头细瞧,一个个白色的菌棒上,密密麻麻长着耳大肉厚的黑木耳。

能不能种出来?

雨后“惊喜”消顾虑

作为全市第一个“吃螃蟹”的村子,城壕镇余家砭村栽植露地黑木耳的过程并非一帆风顺。

2015年10月,余家砭村在集体流转土地上建成光伏发电站,实现并网运行。然而,当地村民祖祖辈辈靠土地获得收入,土地没有了,村民心里都空落落的。

如何把光伏产业与村民增收相结合,减少村民的顾虑?“要增收,光伏板下的空地应该有文章可做。”城壕镇市场监管所所长王星亮说,从2016年开始,城壕镇尝试在光伏板下种植花卉、金丝黄菊,可屡次尝试,屡屡失败。

2019年,华池县食用菌产业起步。县委、县政府出台食用菌产业奖补政策,在城壕镇建成了菌光互补示范产业园。可是,光伏板下种植灵芝的尝试也以失败告终。

今年1月14日,华池县招引两当黄波菌业公司入驻,试种露地黑木耳。

“我们世世代代都没种过黑木耳啊!”“干旱缺水的黄土高原上能种植露地黑木耳吗?”……有了之前失败的经历,乡亲们顾虑重重,别说村民担心,村干部心里也没底。

“梁老,您是专家,您心里到底有没有底?”“之前有没有成功的案例?”城壕镇党委书记李伟,每天忙完项目前期准备工作,就会去找产业园技术总监梁启文,说是探讨如何栽植露地黑木耳,实则是想得到一个斩钉截铁的回答。

顾虑并没有阻止前行的脚步。建设厂房、生产线、蓄水池……春节过后,菌光互补示范产业园里一片热火朝天的建设景象。

按照生长周期,原本4月份就可以开始对木耳菌棒进行灌溉,但由于蓄水池5月底才建成投用,导致木耳成熟期推迟。“怎么还不见木耳‘冒头’?”“我就说种这东西不靠谱吧。”群众的质疑声此起彼伏。

直到6月底的一天,余家砭村迎来了一场大雨,整整下了一夜。第二天早上,人们惊喜地发现,最早栽植的一批菌棒长出了零星的黑木耳,村民们这才反应过来,这就是露地黑木耳。随后几天里,木耳越长越大,像是朵朵绽放的“黑牡丹”。

看着成片成片的黑色木耳,城壕镇、余家砭村的干部、村民悬着的心终于放下了。“和黄土地打了一辈子的交道,真没想还能种出这宝贝疙瘩。”城壕镇余家砭村党支部副书记杨山勇说。

适不适合发展?

菌光互补闯富路

“最近黑木耳到了采摘期,9月份就进入盛产期了。”看到菌棒上密密匝匝、探头探脑的朵朵木耳,王星亮难抑喜悦。产业园里,一股股带着菌香的潮润空气扑面而来。

利用光伏板下的闲置土地发展农业项目,是华池县实施乡村振兴战略,加快产业融合升级的全新实践。

梁启文告诉记者,这是华池县首次试种露地黑木耳,菌种是“黑29”与两当野生黑木耳杂交的新品种,抗逆性强、催芽期短、田间管理简单。加之,华池县地处子午岭林缘区,气候相对湿润适宜、昼夜温差大、紫外线强,推进食用菌产业自然条件优势明显。

在庆阳,菌棒培育有充足的原材料。作为全国优质红富士苹果的最佳核心生产区,庆阳的苹果园面积达133万亩。每年果园间伐和修剪会产生大量果木废枝,把这些枝木“变废为宝”后,为菌棒培育提供了充足的原材料,采摘后的菌棒还可以回收制作成菌肥培育果树。

“用苹果枝木屑代料栽培黑木耳,菌棒成活率高,且苹果木发甜,产出的黑木耳肉质厚实,相当好吃。”梁启文说。

“前几年,合水、正宁部分地区曾尝试在杂木段上凿眼栽培黑木耳,但出耳率和产量低,未能成气候。”市农业技术推广中心经济作物生产技术指导站站长、高级农艺师肖新颖说,究其原因,是应用的栽培段木营养物质少,难以满足木耳生长营养需求,自然环境条件下,段木水分、空气湿度不够或不均衡。

“余家砭村露地黑木耳栽培出耳率高,除了引进经验丰富、生产技术水平高的企业外,还得益于当地的自然气候,同时光伏电板遮阴,可进一步稳定黑木耳生长所需的温度、湿度。”肖新颖说,人工配料的袋装菌棒,营养相对更丰富,这为我市食用菌及黑木耳的生产起到了示范、带动作用。

目前,华池现代农业菌光互补示范产业园年均发电收益可达810万元左右,同时辐射带动周边农户参与露地黑木耳种植,通过“公司品牌+种植基地+专业合作社+终端产品”的经营模式,实现以种植业、养殖业、菌业为循环主链条的“三元双向”农业。

到底挣不挣钱?

黑木耳成“金耳朵”

8月,华池县迎来了一年中最热的时候。早上趁着热浪还未袭来,产业园里的50余名工人已经忙活起来了。

余家砭村村民樊玉华,来园区务工1月有余,“我在家门口当起了‘上班族’,以前务农时辛辛苦苦干一年也挣不了多少钱,现在在园区上班,每天可以挣到150元左右的工资。”以前,樊玉华家主要种植传统作物,老伴患有疾病,干不了重活。自从把家里的5亩地流转给了光伏发电站,每年土地流转收入2500元,樊玉华是既收租金又赚薪金,收入翻了好几倍。

同村的张春丽,3月份就开始在产业园务工。“之前是计件工作,一天能收入200元,7月底开始采摘木耳,产业园离家近,中午还可以休息两个小时。”她说,相比之前打零工,在这里挣得多,还可以兼顾家里。

据了解,当地农户除了土地流转收入、务工收入、合作社入股分红外,该产业还可以进行家庭化栽培,真正实现“一业多收”。

眼下,黑木耳生产的忙碌期已到,木耳的采摘、晾晒、包装需要大量人员。“产业园可提供固定就业岗位50个,可以让城壕镇余家砭村田沟门易地搬迁小区26户村民就近就业。”王星亮说,待到盛产期,可提供近400个就业岗位,估计村民务工收入可实现600万元。

小小黑木耳带动当地群众致富,成了名副其实的“金耳朵”。前来参观的人很多,有的出于好奇,有的是来学习“取经”。

环县小伙陈月长是陇南师范高等专科学校农业生物技术专业大二学生,今年7月21日,在众多实习单位中,他果断选择回到庆阳,来到产业园实习。“和我一起来的,还有5名同学。”陈月长说,他希望毕业后留在这里上班,或者将露地黑木耳栽植技术带回环县,助力家乡发展黑木耳产业。

乡村要振兴,产业是支柱。余家砭村试种成功的露地黑木耳一年可实现4茬采摘,从7月底持续到10月中下旬,预计盛产期每天可生产2.7万斤干货,每斤市场售价45元至80元。“我们计划建立菌种实验室,研究栽植赤松茸、羊肚菌、榆黄蘑等8个新品种,同时扩大露地黑木耳栽植面积,使其成为村级集体经济收入和农民增收的又一主要来源。”王星亮说。