张全钰

1943年11月26日至12月16日,陕甘宁边区劳动英雄及模范工作者代表大会与边区生产展览会同时在延安举行。这次大会被誉为“中国历史上第一次出现的,是中国劳动人民空前荣典”的大会。出席此次大会的劳动英雄共185人,是全边区500多位英雄模范的代表。12月9日,毛泽东在参观生产展览会后,在西北局办公厅邀请吴满有、申长林等17位劳动英雄进行座谈。在座谈的过程中,一位老英雄站起来,走近主席,用两只手紧紧抱着主席,他沾着口沫的胡须,因兴奋而有些颤动,大声吟诵道:“大翻身哪!有了吃,有了穿,账也还了,地也赎了,牛羊也有了,这都是你给的,没有你,我们这些穷汉趴在地下一辈子也站不起来!”就在毛主席握住他的手,面带微笑地听着他说话的时候,情感的闸门再次热情宣泄开来,他热情洋溢、激动万分地清了清嗓子,即兴朗诵道:

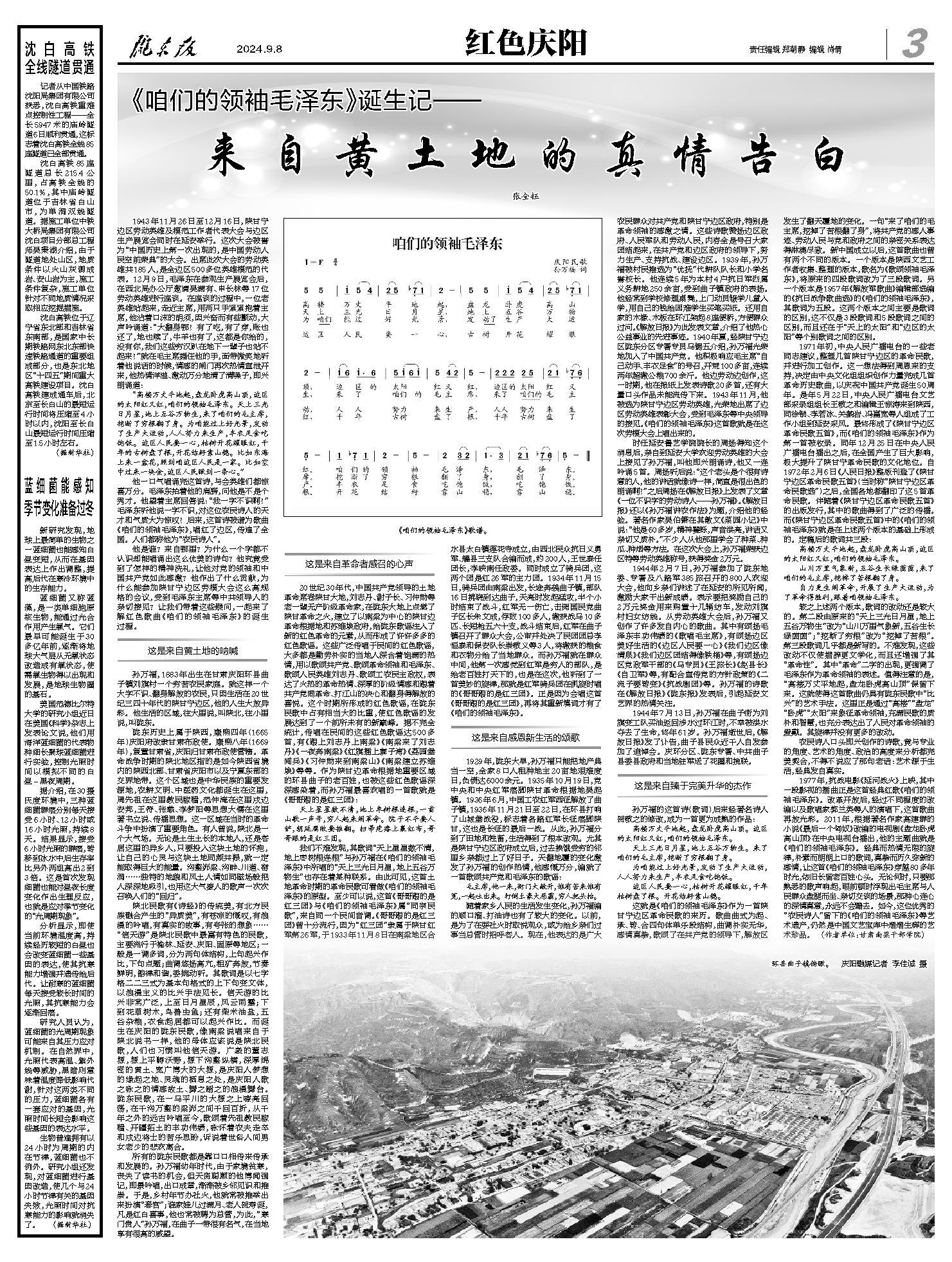

“高楼万丈平地起,盘龙卧虎高山顶,边区的太阳红又红,咱们的领袖毛泽东。天上三光日月星,地上五谷万物生,来了咱们的毛主席,挖断了穷根翻了身。为咱能过上好光景,发动了生产大运动,人人努力来生产,丰衣足食吃饱饭。边区人民要一心,枯树开花耀眼红,千年的古树盘了根,开花结籽靠山稳。比如东海上来一盆花,照到咱边区人民是一家。比如空中过来一块金,边区人民瞅到一条心。”

他一口气唱诵完这首诗,与会英雄们都惊喜万分。毛泽东拍着他的肩膀,问他是不是个秀才。他望着主席回答说:“我一字不识啊!”毛泽东听他说一字不识,对这位农民诗人的天才和气质大为惊叹!后来,这首诗被谱为歌曲《咱们的领袖毛泽东》,唱红了边区,传遍了全国。人们都称他为“农民诗人”。

他是谁?来自哪里?为什么一个字都不认识却能唱诵出这么优美的诗句?他究竟受到了怎样的精神洗礼,让他对党的领袖和中国共产党如此感激?他作出了什么贡献,为什么能参加陕甘宁边区劳模大会这么高规格的会议,受到毛泽东主席等中共领导人的亲切接见?让我们带着这些疑问,一起来了解红色歌曲《咱们的领袖毛泽东》的诞生过程。

这是来自黄土地的呐喊

孙万福,1883年出生在甘肃庆阳环县曲子镇刘旗村一个穷苦农民家庭。就这样一个大字不识、翻身解放的农民,只因生活在20世纪三四十年代的陕甘宁边区,他的人生大放异彩。他生活的区域,往大里说,叫陕北,往小里说,叫陇东。

陇东历史上属于陕西,康熙四年(1665年)庆阳府改隶甘肃布政使。康熙八年(1669年),复置甘肃省,庆阳归甘肃布政使管辖。革命战争时期的陕北地区指的是如今陕西省境内的陕西北部、甘肃省庆阳市以及宁夏东部的交界地带。这个区域也是中华民族的重要发源地,农耕文明、中医药文化都诞生在这里,周先祖在这里教民稼穑,范仲淹在这里戍边安邦,王符、张载、李梦阳等思想大儒在这里著书立说、传播思想。这一区域在当时的革命斗争中扮演了重要角色。有人曾说,陕北是一个大气场。无论是土生土长的本地人,还是客居这里的异乡人,只要投入这块土地的怀抱,让自己的心灵与这块土地同频共振,就一定能取得巨大的能量。沟壑峁梁、沟畔、川道、窑洞……独特的地貌和风土人情如同磁场般把人深深地吸引,也用这大气撩人的歌声一次次召唤人们的“回归”。

陕北民歌有《诗经》的传统美,有北方民族融合产生的“异质美”,有苍凉的慨叹,有浪漫的吟唱,有真实的故事,有夸张的想象……“信天游”是陕北民歌中最富有特色的民歌,主要流行于榆林、延安、庆阳、固原等地区;一般是一调多词,分为两句体结构,上句起兴作比,下句点题;曲调悠扬高亢,粗犷奔放,节奏鲜明,韵律和谐,委婉动听。其歌词是以七字格二二三式为基本句格式的上下句变文体,以浪漫主义的比兴手法见长。信天游的比兴非常广泛,上至日月星辰,风云雨露;下到花草树木,鸟兽虫鱼;还有柴米油盐,五谷杂粮,衣食起居都可以起兴作比。而诞生在庆阳的陇东民歌,像南梁说唱来自于陕北说书一样,他的母体应该说是陕北民歌,人们也习惯叫他信天游。广袤的董志塬,塬上平畴沃野,塬下沟壑纵横,深厚绵密的黄土、宽广博大的大塬,是庆阳人梦想的缘起之地、灵魂的栖息之处,是庆阳人歌之咏之的情感故土、舞之蹈之的浪漫舞台。陇东民歌,在一马平川的大塬之上嘹亮回荡,在千沟万壑的梁峁之间千回百折,从千年之外的远古吟唱至今,歌颂着先祖教民稼穑、开疆拓土的丰功伟绩,咏怀着农夫走卒和戍边将士的苦乐思盼,诉说着世俗人间男女老少的悲欢离合。

所有的陇东民歌都是靠口口相传来传承和发展的。孙万福幼年时代,由于家境贫寒,丧失了读书的机会,但天资聪颖的他博闻强记,即景吟唱,出口成章,渐渐被乡邻见识和推崇。于是,乡村年节办社火,他就常被推举出来扮演“春官”;谁家娃儿过满月、老人贺寿诞,凡是红白喜事,他也常被聘为总管,为此,“寒门贵人”孙万福,在曲子一带很有名气,在当地享有很高的威望。

这是来自革命者感召的心声

20世纪30年代,中国共产党领导的土地革命席卷陕甘大地,刘志丹、谢子长、习仲勋等老一辈无产阶级革命家,在陇东大地上点燃了陕甘革命之火,建立了以南梁为中心的陕甘边革命根据地和苏维埃政府,给陇东歌谣注入了新的红色革命的元素,从而形成了许许多多的红色歌谣。这些广泛传唱于民间的红色歌谣,大多都是勤劳朴实的当地人深含着饱满的热情,用以歌颂共产党、歌颂革命领袖和毛泽东、歌颂人民英雄刘志丹、歌颂工农民主政权,表达了火热的革命热情、深厚的阶级情感和跟着共产党闹革命、打江山的决心和翻身得解放的喜悦。这个时期所形成的红色歌谣,在陇东民歌中占有相当大的比重,使红色歌谣的发展达到了一个前所未有的新巅峰。据不完全统计,传唱在民间的这些红色歌谣达500多首,有《跟上刘志丹上南梁》《南梁来了刘志丹》《一夜奔南梁》《红旗插上寨子湾》《荔园堡阅兵》《习仲勋来到南梁山》《南梁建立苏维埃》等等。作为陕甘边革命根据地重要区域的环县曲子的老百姓,也被这些红色歌谣深深感染着,而孙万福最喜欢唱的一首歌就是《哥哥跟的是红三团》:

天上星星数不清,地上枣树根连根,一首山歌一声号,穷人起来闹革命。院子不平要人铲,朝廷腐败要推翻。扫帚疙瘩上裹红布,哥哥跟的是红三团。

我们不难发现,其歌词“天上星星数不清,地上枣树根连根”与孙万福在《咱们的领袖毛泽东》中所唱的“天上三光日月星,地上五谷万物生”也存在着某种联系。由此可见,这首土地革命时期的革命民歌可看做《咱们的领袖毛泽东》的原型。至少可以说,这首《哥哥跟的是红三团》与《咱们的领袖毛泽东》属“同宗民歌”,来自同一个民间音调。《哥哥跟的是红三团》曾十分流行,因为“红三团”隶属于陕甘红军第26军,于1933年11月8日在南梁地区合水县太白镇莲花寺成立,由西北民众抗日义勇军、耀县三支队合编而成,约200人,王世泰任团长,李映南任政委。同时成立了骑兵团,这两个团是红26军的主力团。1934年11月15日,骑兵团由南梁出发,长途奔袭曲子镇,部队16日拂晓到达曲子,天亮时发起猛攻,半个小时结束了战斗,红军无一伤亡,击毙国民党曲子区长朱文成,俘敌100多人,缴获战马10多匹、长短枪五六十支,战斗结束后,红军在曲子镇召开了群众大会,公审并处决了民团团总李恒泰和保安队长崇敬义等3人,将缴获的粮食和衣物分给了当地群众。而孙万福就在群众中间,他第一次感觉到红军是穷人的部队,是给老百姓打天下的,也是在这次,他听到了一首美妙的旋律,那就是红军骑兵团在凯旋时唱的《哥哥跟的是红三团》。正是因为会唱这首《哥哥跟的是红三团》,再将其重新填词才有了《咱们的领袖毛泽东》。

这是来自感恩新生活的颂歌

1929年,陇东大旱,孙万福只能把地产典当一空,全家8口人租种地主20亩地艰难度日,负债达6000余元。1935年10月19日,党中央和中央红军落脚陕甘革命根据地吴起镇。1936年6月,中国工农红军西征解放了曲子镇,1936年11月21日至22日,在环县打响了山城堡战役,标志着各路红军长征落脚陕甘,这也是长征的最后一战。从此,孙万福分到了田地和牲畜,生活得到了根本改观。尤其是陕甘宁边区政府成立后,过去挨饿受穷的邻里乡亲都过上了好日子。天翻地覆的变化激发了孙万福的创作热情,他感慨万分,编就了一首歌颂共产党和毛泽东的歌谣:

毛主席,他一来,衙门大敞开,谁有苦来谁有冤,一起吐出来。打倒土豪大恶霸,穷人把头抬。

随着家乡人民的生活发生变化,孙万福编的顺口溜、打油诗也有了较大的变化。以前,是为了在耍社火时取悦观众,或为给乡亲们过事当总管时招呼客人。现在,他表达的是广大农民群众对共产党和陕甘宁边区政府,特别是革命领袖的感激之情。这些诗歌赞扬边区政府、人民军队和劳动人民,内容全是号召大家团结起来,在共产党和边区政府的领导下,努力生产、支持抗战、建设边区。1939年,孙万福被村民推选为“优抚”代耕队队长和小学名誉校长。他连续5年为本村4户抗日军烈属义务耕地250余亩,受到曲子镇政府的表扬。他经常到学校修理桌凳,上门动员辍学儿童入学,用自己的钱给困难学生买笔买纸。还用自家的木椽、木板在环江架起8座便桥,方便群众过河。《解放日报》为此发表文章,介绍了他热心公益事业的先进事迹。1940年夏,经陕甘宁边区陇东分区专署专员马锡五介绍,孙万福光荣地加入了中国共产党。他积极响应毛主席“自己动手、丰衣足食”的号召,开荒100多亩,连续两年超缴公粮700余斤。他边劳动边创作,这一时期,他在报纸上发表诗歌20多首,还有大量口头作品未能流传下来。1943年11月,他被选为陕甘宁边区劳动英雄,光荣地出席了边区劳动英雄表彰大会,受到毛泽东等中央领导的接见。《咱们的领袖毛泽东》这首歌就是在这次劳模大会上唱出来的。

时任延安鲁艺学院院长的周扬得知这个消息后,亲自到延安大学欢迎劳动英雄的大会上接见了孙万福,叫他即兴朗诵诗,他又一连吟诵5首。周扬听后说:“这个老头是个很有诗意的人,他的讲话就像诗一样,简直是很出色的朗诵啊!”之后周扬在《解放日报》上发表了文章《一位不识字的劳动诗人——孙万福》。《解放日报》还以《孙万福讲农作法》为题,介绍他的经验。著名作家吴伯箫在其散文《菜园小记》中说:“他是60多岁,精神矍铄,声音洪亮,讲话又亲切又质朴。”不少人从他那里学会了种菜、种瓜、种烟等方法。在这次大会上,孙万福荣获边区特等劳动英雄称号,获得奖金2万元。

1944年2月7日,孙万福参加了陇东地委、专署及八路军385旅召开的800人欢迎大会,他向乡亲们讲述了在延安的所见所闻,激励大家干出新成绩。表示要把奖励自己的2万元奖金用来购置十几辆纺车,发动刘旗村妇女纺线。从劳动英雄大会后,孙万福又创作了许多发自内心的歌曲。其中有颂扬毛泽东丰功伟绩的《歌唱毛主席》,有颂扬边区美好生活的《边区人民要一心》《我们边区像清泉》《我们边区团结得像铁桶》等,有颂扬边区党政军干部的《马专员》《王旅长》《赵县长》《自卫军》等,有配合宣传党的方针政策的《二流子要转变》《抗战剧团》等。孙万福的诗歌在《解放日报》《陇东报》发表后,引起延安文艺界的热情关注。

1944年7月13日,孙万福在曲子街为刘旗变工队买油返回涉水过环江时,不幸被洪水夺去了生命,终年61岁。孙万福逝世后,《解放日报》发了讣告,曲子县民众近千人自发参加了追悼会。庆环分区、陇东专署、中共曲子县委县政府和当地驻军送了花圈和挽联。

这是来自臻于完美升华的杰作

孙万福的这首诗(歌词)后来经著名诗人贺敬之的修改,成为一首更为成熟的作品:

高楼万丈平地起,盘龙卧虎高山顶。边区的太阳红又红,咱们的领袖毛泽东。

天上三光日月星,地上五谷万物生。来了咱们的毛主席,挖断了穷根翻了身。

为咱能过上好光景,发动了生产大运动,人人努力来生产,丰衣足食吃饱饭。

边区人民要一心,枯树开花耀眼红,千年枯树盘了根。开花结籽靠山稳。

这就是《咱们的领袖毛泽东》作为一首陕甘宁边区革命民歌的来历。歌曲曲式为起、承、转、合四句体单乐段结构,曲调朴实无华,感情真挚,歌颂了在共产党的领导下,解放区发生了翻天覆地的变化。一句“来了咱们的毛主席,挖掉了苦根翻了身”,将共产党的感人事迹、劳动人民与党和政府之间的亲密关系表达得淋漓尽致。新中国成立以后,这首歌曲也曾有两个不同的版本。一个版本是陕西文艺工作者收集、整理的版本,歌名为《歌颂领袖毛泽东》,将原来的四段歌词改为了三段歌词。另一个版本是1957年《解放军歌曲》编辑部选编的《抗日战争歌曲选》的《咱们的领袖毛泽东》,其歌词为五段。这两个版本之间主要是歌词的区别,这不仅是3段歌词和5段歌词之间的区别,而且还在于“天上的太阳”和“边区的太阳”等个别歌词之间的区别。

1971年初,中央人民广播电台的一些老同志建议,整理几首陕甘宁边区的革命民歌,并进行加工创作。这一想法得到周恩来的支持,决定由中央文化组组织创作力量完成几首革命历史歌曲,以庆祝中国共产党诞生50周年。是年5月22日,中央人民广播电台文艺部采录组组长王敬之和编辑王惊涛来到陕西,同徐锁、李若冰、关鹤岩、冯富宽等人组成了工作小组到延安采风。最终形成了《陕甘宁边区革命民歌五首》,而《咱们的领袖毛泽东》作为第一首被收录。同年12月25日在中央人民广播电台播出之后,在全国产生了巨大影响,极大提升了陕甘宁革命民歌的文化地位。自1972年2月6日《人民日报》整版刊登了《陕甘宁边区革命民歌五首》(当时称“陕甘宁边区革命民歌选”)之后,全国各地都翻印了这5首革命民歌。伴随着《陕甘宁边区革命民歌五首》的出版发行,其中的歌曲得到了广泛的传播。而《陕甘宁边区革命民歌五首》中的《咱们的领袖毛泽东》就是在上述两个版本的基础上形成的。定稿后的歌词共三段:

高楼万丈平地起,盘龙卧虎高山顶,边区的太阳红又红,咱们的领袖毛泽东。

山川万里气象新,五谷生长绿茵茵,来了咱们的毛主席,挖掉了苦根翻了身。

自力更生闹革命,开展了生产大运动,为了革命得胜利,跟着咱领袖毛泽东。

较之上述两个版本,歌词的改动还是较大的。第二段由原来的“天上三光日月星,地上五谷万物生”改为“山川万里气象新,五谷生长绿茵茵”;“挖断了穷根”改为“挖掉了苦根”。第三段歌词几乎都是新写的。不难发现,这些改动不仅使措辞更文学化,而且还增强了其“革命性”。其中“革命”二字的出现,更强调了毛泽东作为革命领袖的表述。值得注意的是,“高楼万丈平地起,盘龙卧虎高山顶”保留下来。这就使得这首歌曲仍具有陇东民歌中“比兴”的艺术手法。这里正是通过“高楼”“盘龙”“卧虎”“太阳”来象征革命领袖,充满民歌的质朴和智慧,也充分表达出了人民对革命领袖的爱戴。其旋律并没有更多的改动。

农民诗人口头即兴创作的诗歌,竟与专业的角度、艺术的角度、政治的高度来分析都完美契合,不得不说应了那句老话:艺术源于生活,经典发自真实。

1977年,抗战电影《延河战火》上映,其中一段影视的插曲正是这首经典红歌《咱们的领袖毛泽东》。改革开放后,经过不同程度的改编以及歌唱家郭兰英等人的演唱下,这首歌曲再放光彩。2011年,根据著名作家高建群的小说《最后一个匈奴》改编的电视剧《盘龙卧虎高山顶》在中央电视台播出,他的主题曲就是《咱们的领袖毛泽东》。经典而热情无限的旋律,朴素而朗朗上口的歌词,真挚而历久弥新的感情,让这首《咱们的领袖毛泽东》穿越80多年时光,依旧长留老百姓心头。无论何时,只要那熟悉的歌声响起,眼前顿时浮现出毛主席与人民群众盘腿而坐、亲切交谈的场景,那种心连心的深情真意,永远不会黯去。如今,这位优秀的“农民诗人”留下的《咱们的领袖毛泽东》等艺术遗产,仍然是中国文艺宝库中熠熠生辉的艺术珍品。 (作者单位:甘肃南梁干部学院)